-

15世紀ころのイベリア半島

カステラはもともと、スペインのカスティーリャ(Castilla)王国で生まれたお菓子といわれます。ポルトガル語ではカスティーリャ王国のことを「カステラ」(Castella)と発音するので、日本に伝えられたときに、日本人の質問に答えてポルトガル人が「これはカステラ王国のお菓子だ」(ボロ・デ・カステラ Bolo de Castella)と言ったのを「カステラ」と聞き、これがカステラの語源になったといわれます。

-

ビスコチョのいろいろ

ビスコチョ(bizcocho)といい、bizは「二度」、cochoは「料理する」で、「二度焼くこと」を意味します。語源は、ラテン語はビスコクトゥス(biscoctus)=(二度焼き)に由来するといわれます。二度焼くので昔は硬い食感だったと思われます。スペインの14世紀の文献『アルファンソ11世紀の年代記』には、「船に載せる食糧の乾パン」とあり、その頃はスペイン海軍の保存食だったのです。現代のスペイン語の辞書には、スポンジケーキ、保存用の固パンなどともあります。

-

マデイラ島

砂糖は薬ともされた貴重品でしたが、16世紀末になって、ポルトガル領マデイラ島で豊富に生産されるようになりました。卵も加えられてお菓子のビスコチョになったようです。

-

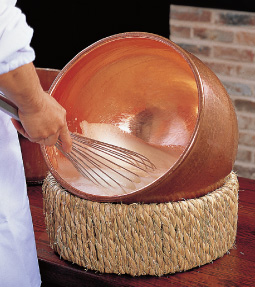

尼僧の攪拌

ビスコチョを焼く竈

ビスコチョを焼くには大きな竈(かまど)(オーブン)が必要です。16世紀以前には、そのような竈は村々の女子修道院にしかなかったので、村の人々は材料を持ち込んで尼僧に焼いてもらっていたようです。16世紀後半には村の共同の竈に材料を持ち込みました。またお菓子屋でも作られていたことが、1592年発行の菓子職人ミゲル・デ・バエサの『砂糖菓子の技法に関する4つの書』にビスコチョのレシピが二種類記載されていることでわかります。

-

ルーカス・リゴーの『新料理書』

フワン・デ・ラ・マタの『デザートの作り方』

1747年発行の、スペインのフワン・デ・ラ・マタという料理人の料理書『デザートの作り方』に初めて卵の白身の泡立てが出ているので、18世紀の半ば頃かと思われます。ポルトガルでは1798年発行の、ポルトガル王室の料理人ルーカス・リゴーの『新料理書』に白身の泡立てが初めて出てきます。ここで注目されるのは、卵を白身と黄身に分け、白身をメレンゲ状になるまで攪拌(かくはん)すると記載されていることです。この撹拌技術でやわらかくふくらむビスコチョやパン・デ・ローができるようになりました。

-

パン・デ・ローの断面

パン・デ・ロー

パン・デ・ロー(Pao de lo)といいます。その意味は、ロ(lo)のパンということで、ロは、当時、中国から輸入していた絹織物の「絽(ろ)」をあらわし、この薄い布地の透けた感じに、お菓子のふわふわした焼き上がりが似ているからと言われています。パン・デ・ローは、ビスコチョに比べるとふくらんでいて丸いのが一般的ですが、円筒形や長方形のものなど各地方によってさまざまなパン・デ・ローが今もつくられています。

-

パン・デ・ローを作るポルトガルの主な都市

ポルトガルの各地でつくられており、ギマランエスなどのポルトガル北部がパン・デ・ロー発祥の地のようです。オバールというラテン語で卵を意味する街も有名で、長崎と姉妹都市のポルトでも盛んにつくられています。

-

スペイン、サラマンカ地方ラ・アルベルカの「聖母マリア被昇天祭」(田尻陽一氏/撮影)

スペインのビスコチョと同じようにパン・デ・ローも初めは修道院でつくられていたのでクリスマスや復活祭にかかせない宗教菓子でした。卵や砂糖を使った滋養のあるお菓子なので、祭りの日に重い神輿を担ぐ人にふるまわれたり、病気のお見舞いに贈ったりもしました。

-

『お菓子と花を伴った静物画』。1660年~1667年頃制作。お菓子類とともに、各種のパン・デ・ローが見える。作者のジョセファ・デ・アヤラは、スペインに生まれたポルトガル南部の町オビドスに住んで、日常生活や修道院に画題をとった女性の画家でした。(ポルトガル、エボラ博物館蔵)

16世紀から17世紀頃では砂糖や卵は貴重品だったので、王族や貴族、宗教関係者など裕福な人々のみが食べる贅沢なお菓子でした。一般の人々は復活祭など宗教的な日や結婚式などの特別の日だけに食べることができたようです。

-

ナウ型帆船の模型(リスボン海事博物館蔵)

フランシスコ・ザビエル像

1494年、ローマ教皇の仲介により、ポルトガル王国とカスティーリャ王国との間で世界を二つの領土に分けました。「トルデシーリャス条約」といいますが、15世紀から16世紀にかけて、ポルトガルはアフリカの喜望峰を回ってインド洋を経て東廻りで、スペインは南アメリカ経由で太平洋からマニラへ到達して西廻りで日本にやってきました。船に乗り込んでいたのは、貿易商人やキリスト教の宣教師たちで、これらの人たちがカステラをもたらしたと思われます。

-

16世紀頃の東南アジアの地図

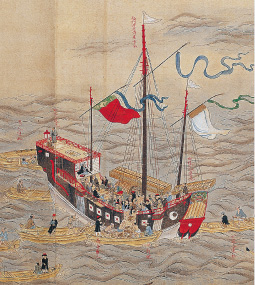

イエズス会の帆船(ナガサキ・フォト・サービス提供)

ポルトガル船が東南アジアの街に寄港した際、そこでつくったものを船に積んで日本にもたらしたようです。インドのゴア、マレー半島のマラッカ、中国のマカオなどに寄港し、製法も土地それぞれの影響を受けたようです。

-

往復航路

ポルトガルの貿易船は、ポルトガルからインドのゴアを経て日本へ、南方季節風に乗って出港し、7、8月頃に日本に着きました。そして、冬の北方季節風を待って長崎から出港します。その往復にはおよそ2年ほどもかかったようです。

-

種子島鉄砲伝来紀功碑

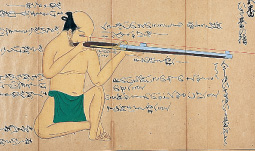

稲富一夢筆/三十二相人形筒堅書

(天理大学付属天理図書館蔵)ポルトガル人が種子島に漂着したのが、1543(天文12)年。フランシスコ・ザビエルが鹿児島に上陸したのが、1549(天文18)年です。カステラは、鉄砲の伝来やキリスト教の布教と共にもたらされました。江戸時代の文献で『原城紀事(はらじょうきじ)』の中の『耶蘇天誅記(やそてんちゅうき)』からの引用文に、1557(弘治3)年、ポルトガル船で来港のバテレンが「かすていらなど」人々に与えたとあり、また小瀬甫庵(おぜほあん)の『太閤記』には、宣教師が「下戸にはかすていら」などのお菓子を与えて民衆に布教活動をしたという記述があります。その後、信者を獲得するにはまず領主に布教すべしとして、位の高い武士などにも食べさせたようです。

-

南蛮菓子いろいろ

金平糖(こんぺいとう)もそうです。宣教師ルイス・フロイスが、織田信長にガラスの壷に入れて贈っています。そのほか、ボーロ、タマゴソーメン、有平糖(あるへいとう)やカルメラなどいろいろあり、これからを総称して「南蛮菓子」と呼んでいます。

-

育児院と牛乳の記念碑/大分遊歩公園

ポルトガルのリスボンで医学を学んだ後に、貿易商人になったポルトガル人で、イエズス会の修道士ルイス・デ・アルメイダが、いまの大分県の府内に日本で初めての西洋式病院をつくりました。ここでは病人の治療に牛乳を飲ませたり、牛肉を食べさせたりもしました。卵が入っている滋養のあるカステラもつくっていたと思われます。

-

名護屋城天主台跡

『長崎縁起略(ながさきえんぎりゃく)』などの古文書の記述によると、1587(天正15)年頃、長崎の金屋町で南蛮菓子商を営んでいた村山東安(とうあん)(等安)という人が、朝鮮を攻めるために肥前名護屋城(佐賀県鎮西町)に滞陣していた豊臣秀吉に会った際、南蛮菓子や南蛮料理をつくって秀吉をもてなし、それが気に入られて長崎代官にまで取り立てられたとあります。この人物が初めて作った日本人ではないかとされています。

-

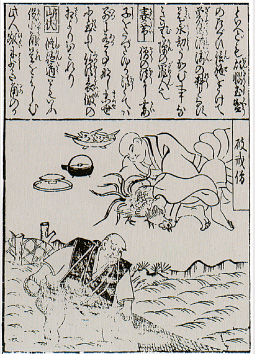

元禄3年版『人論訓蒙図彙』に描かれた破戒僧

(都立中央図書館東京誌料文庫蔵)675(天武4)年に天武天皇が仏教思想から家畜を食べてはいけないという勅令を出し、牛、馬、犬、猿、鶏を食べる事を禁じていたので、長い間、日本では卵を食べることはタブーでした。しかし、キリスト教の信者であるポルトガル人が食べるので、それに影響されたキリシタンなどから食習慣が変わっていき、鶏の卵を使った南蛮菓子カステラも食べられるようになっていったのではないでしょうか。

-

唐船荷物の積み降ろし(長崎歴史文化博物館収蔵)

16世紀頃、砂糖の本格的な生産は中国の福建省福州で行われていて、長崎にも福州船で大量に運ばれました。砂糖が豊富に入る長崎で、さまざまに工夫されカステラは発展していきました。

-

インド・ゴアの古絵図

「南蛮(なんばん)」という言葉があります。本来それは、中国が南方の国々を差別して使う言葉でしたが、日本ではポルトガル・スペインを指すものとして使われました。カステラは「南蛮菓子」の一つで、それまで食べる習慣のない卵を使ったお菓子ですから、西洋から伝えられた珍しい、そして美味しい食べ物と思われたことでしょう。

-

1609年、フィリピン総督ドン・ロドリゴの『日本見聞録』。「江戸においてつくるパンは世界最良で、買う人が少ないので殆ど無料にひとしい」とある。(長崎県立長崎図書館蔵)

カステラは当初はポルトガルから伝わった食べ物ですが、日本人に合うように変わっていったので、宗教的な印象が薄れ、つくられ続けたのだと思います。パンは江戸でもつくられていたのですが、日本人には「餡(あん)なし饅頭」といわれ、オランダ人のいる長崎の出島以外ではすたれてしまいました。カステラなどの南蛮菓子は、日本人の味覚に合っていたのでしょう。

-

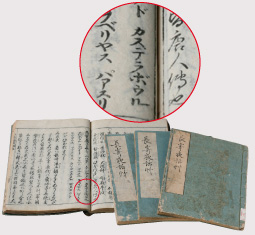

『長崎夜話草』(長崎歴史文化博物館収蔵)

(福砂屋カステラ読本より)1719(享保4)年、長崎の天文学者西川如見(じょけん)の話をまとめた『長崎夜話草(やわそう)』には、「長崎土産」に「南蛮菓子、色々。ハルテ、ケジヤアド、カステラボウル、花ボウル、コンペイト、アルヘル、カルメル、ヲベリヤス、パアスリ、ヒリヨウス、ヲブダウス、タマゴソウメン、ビスカウト、パン。此外(このほか)猶(なお)有(ある)べし」とあり、14種類の南蛮菓子が出ています。その頃からお菓子の製法書も相次いで出版され、カステラの作り方も多く出ています。また、1785(天明5)年に長崎を訪ねた蘭学者である大槻玄沢もカステラを食べたと書物にあり、高価でしたがその頃には多くの人が食べるようになったと思われます。

-

27歳で長崎遊学、後に大阪で適塾を開いた緒方洪庵。長崎でシーボルトやポンペ、吉雄流、楢林流の医学を学んだ若者は、遊学者の半数にも及んだ。

長崎は海外に唯一つ開かれた窓だったので、オランダ人や中国人などが出入りし、洋書や漢籍なども豊富にあり、海外の情報が分かりやすい街でした。そのため、医学や蘭学を学ぼうと全国各地から若者たちが長崎に集まってきました、司馬江漢、伊能忠敬、高野長英、大田南畝(蜀山人)、緒方洪庵、吉田松陰、平賀源内、勝海舟、坂本龍馬など数多くの人が挙げられます。医学、薬学を修めようと訪れた医学生がとくに多く、滋養食であるカステラの製法を、長崎のカステラ屋や出島に出入りする通詞から学んで国へ帰りました。それがカステラを広めることにもなりました。

-

『紅毛雑話』の献立は、幕府外科医の桂川甫周の弟、森島中良が、蘭学者大槻玄沢が長崎遊学した際の経験を聞いてまとめたものです。

長崎の出島のオランダ人の宴会の献立には、カステイラブロートとして、花かすていらや紙焼きかすていらが出てきます。ブロートは、オランダ語でパンのことですが、カステラはオランダ語ではありません。これらのカステラは、長崎ですでに定着していたポルトガル伝来のカステラを、オランダ人向きにデザートとしてアレンジしたものと言えます。

-

1905(明治38)年、梅田矯菓『実験和洋菓子製造法』

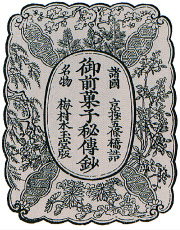

『古今名物御前菓子秘伝抄』(都立中央図書館加賀文庫蔵)

16世紀中頃のカステラ製法書『南蛮料理書』によると、卵、砂糖、小麦粉の配合がほぼ等分なので固くて、現在よりも甘くないカステラだったと思われます。『古今名物御前菓子秘伝抄』などにもあるように、江戸中期から幕末になって、砂糖や卵を多く使うようになり、さらに明治に入ってからは、良質の砂糖が豊富になり、長崎では水飴も入れられるようになりました。製法も進歩して、さらに甘く柔らかくしっとりした食感になり、今に至ったということです。

-

『昭和版 長崎土産』

鎖国という体制の中で、長崎だけは国際貿易都市として、海外文化を受け入れ、カステラの製法に欠かせない砂糖も豊富にありました。1571(元亀2)年、開港とともに賑わいはじめた長崎は、東と西の文化の出会いによって、早くから海外の情報を受け入れ、南蛮人との交流がありました。それだけに、長崎の人がカステラをつくってみようと思ったとしても不思議ではありません。それが長崎名物の土産として定着して現在に続いているのだと思います。

-

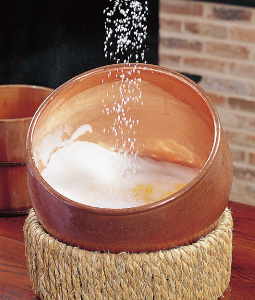

白身の攪拌

まずはいい生地をつくることから始まります。その基本として、卵の白身を十分に泡立てることが肝心で、それを「別立法(べつだてほう)」といいます。泡立ての後、卵の黄身、双目(ざらめ)糖を加えて攪拌し、白砂糖、水飴、小麦粉を混合してさらに攪拌していきます。こうして、ふっくらしっとりしたカステラに焼き上げていきます。手づくりの技、「手わざ」を古来、研き守り伝えてきた福砂屋ならではの製法です。材料の全部を一緒に攪拌してしまう「共立法(ともだてほう)」などとは根本的に異なります。

-

双目糖を加える

長崎カステラの特徴の一つは、カステラの底の方を口にしたとき感じるシャリッとした感触です。それは、双目(ざらめ)糖の細やかになった一粒一粒の口あたりです。別立法(べつだてほう)で材料を攪拌する際、双目糖の角を磨り減らしながら生地になじませ、その一部を沈ませて底の方に残すという手づくりならではの製法から生まれます。双目糖を撒いた上に生地を流しこむなどという方法とは根本より異なり、時を経て鍛錬を重ねた福砂屋ならではの手法といえます。長崎カステラ独特の感触、懐かしい風味を福砂屋が守り続けています。

-

特製五三(ごさん)焼カステラは、砂糖、双目糖、卵は多く、小麦粉は少なくし、風味のコクをさらに深く、馥郁と仕上げたカステラです。五三は、よい味わいをあらわす意味でつかう「五味」に通じるからとか、材料の配合の割合を指すとか言われています。普通のカステラとは材料配分が異なるため、熟練した職人の高度な技法を要し、量産できないカステラです。

現在、福砂屋では「カステラ」と「特製五三焼カステラ」、ココア入りのカステラ「オランダケーキ」を製造、販売しています。

文・写真/福砂屋カステラ読本より